読書マニアが伝える、読書が嫌いという人が、持ちやすい思い込み3つ。

こんにちは、あきめもです!

このブログを読んでいただいているということは,あなたは読書嫌いを克服したい、本をもっと楽しみたい、とお考えかと思います。

「本の読み方がわからない」というかたもいらっしゃるかもしれません。

結論からいうと、この記事をすべて読んで実践すればあなたの読書嫌いは治ります。

タイトルにもあるとおり私は年に100冊、月計算でいうと8~10冊ほどの本を読んでいます。

そのおかげか、初対面の方ともすぐ打ち解けられたり、持っている知識と交換として無料で学びたい分野のプロと勉強会を行うことができています。

平凡な21歳女子大学生が、島根の介護福祉士の方、簿記一級取得者、関東で活躍されている先生などと交流を持てるようになったのは、読書のおかげだと断言できます。

知識だけでなくいろんな人脈につながるとなれば、魅力的ですよね。

これまで私の読書術は一部の人しか教えていなかったのですが、この記事限定で思いきって公開することにしました。

この情報はコアな読書好きしか知らない情報なので参考になること間違いなしです。

「読書が苦手だ」というのは、詰まるところ思い込みでしかありません。

この記事では、まず、読書嫌いの人が持ちやすい思い込みを3つ伝えたうえで、私が普段からしている読書をさらに楽しむ方法をお伝えしていきます。

あなたが自分にあった読み方をみつけ、本の楽しさを味わってもらえますように!

それではどうぞ!

1#読書はつまらない、という思い込み

活字の本って、読みはじめても集中が続かないし、イーっ!!ていやになってしまう。

また、本より漫画や映像のほうが好きという方も多いのではないでしょうか?

なぜって、読書には、どこか難しそうなイメージがあるから。

どうしても私たちは、読書を「勉強の一種」「難しい行為」としてとらえてしまいます。

学校の課題や試験取得のための「やらなきゃいけない」ときに読むのが本、というのが背景にあるのでないでしょうか。

実際、わたしもそうでした。

しかし勉強するため以外の「趣味としての、読書」をしている友人と知り合ったのをきっかけに、読書の大きなメリットに気づいて本がどんどん好きになりました。

そんなメリットを紹介したいと思います。

読書のメリット

1.コスパがいい

人間の悩みと言うのは、いつの時代も変わりません。だいたい

- 健康

- 金

- 恋愛

- 長寿

- 人間関係

- 仕事にまつわること

くらいでしょうか。

本には、先人たちが悩んだ解決策がぎゅっと詰まっています。

もちろん、自分で考えて、答えにたどり着くのも一つの手です。

しかし、同じような悩みなら、本を読んでそのたどり着くまでの時間を省略し、ほかの自分がやりたいことに時間を活用するほうがいいように思います。

本の中を通じて、著者が一生涯かけてたどり着いた答えも、2000円足らず、図書館を使えば無料で読むことができます。

しかも対面やイベントならば一回きりだけど、何度も読み返すことができるという特典つき。

払った金額に対して、得られる知識や価値は、そうとう高いものと思います。

2.語彙力がふえる

語彙力が増えてもなんもええことないんちゃうの

かんたんな言葉でもコミュニケーションとれるし

という意見もわかります!しかし怒らないで聞いて下さい

語彙力は、人生を変えます。

みなさん、日々言葉を使って思考していますよね。人は言葉なしには考えることができません。つまり、自分が知っている言葉の範囲を超えて考えることができません。

吉本ばななさんの本の中で、こんな表現をみつけました。

どうして、かっこいい人たちが楽しみをきわめるためにはじめたことが、日本にもってくるとサラリーマン化して、制度を守りなさい!という匂いのする共同体に変身してしまうのだろう

(『ばななブレイク』より引用)

とある日常の場面で、楽しみを強要する風潮に対しての言葉なのですが、かんたんなことばで済ませようとしたら「あいつらまじむかつく」で済ませることを、ここまで豊かな言葉で示している表現。

豊かな言葉を使いこなすと、それだけ自分の思考を相手と共有しやすくなります。

つまり、語彙力がつくと、コミュニケーション能力が身に付き人脈が広がります。いろんな方と話せるようになります。

さらに、語彙力がつうけば考え方の幅が広がり、様々な考え方やアイデアが生み出せるようになります。それは、確実にあなたの人生の選択の幅を広げます。

本を読んで、自分の中の言葉にできない言葉を探してみませんか。

3.やさしくなれる

例えば食事健康法でも、肉食中心がよい!と言うひとも、菜食がよいというひともいます。

もし自分が興味のある分野のみ、1つの考えしか知らなければ

「そんな考えおかしい!」と異なる意見について噛みついてしまうと思うのです。

怒りがなぜ起こるか、ご存じですか?

それは自分のこだわりが大きく関わっています。

人は誰でも、意識的でも無意識でも「こうあるべき」というこだわりを持っています。

常識や道徳のような、一定の基準はあったとしても、その基準も勝手に作られたひとつの解釈でしかありません。

もしも、人それぞれの考え方、こだわり、解釈が存在する、としらなかったら、自分の中の物差しで、様々なことを「こうあるべきだろ」とズレに怒りを持ってしまうように思います。

こだわりと一致しないことでも「なるほど、あなたはそう考えるのね、思うのね」と受け入れる。

きっとその余裕と優しさをもたらしてくれるのも、読書の効用であると思います。

2#読み始めたら全部読まなきゃ、という思い込み

私は多いときには月15冊の本を読みますが、全部を完璧に読んだ!って本はそのうちの2冊程度です。

本は全部読まなくてもいいんです。

みなさんのなかには「通読しないと本を読んだ、ということにはならないのでは?」という方がおられるかもしれません。

しかし、尊敬するパフォーマンスアーティストの小林賢太郎さんも大変な読書家ですが、

「1行でも自分のためになると思ったら買いだ!」と本を選び読んでいるそうです。

本のなかのほんの一文、一言でも「ためになったなあ」「新しい見方がふえたなぁ」と実感できればそれは「本を読んだ」ことになるのではないでしょうか。

「上手に必要なことを抜き出すこと」と「上手に読み飛ばすこと」 のふたつを意識すると、一冊を読むスピードもあがり、さらにいろんな考えに触れる時間ができます。

3#速く読まないと、という思い込み

「本は速く読むべきだ」

という考えは捨てましょう(さよーーならー✨)

学校のテストであれば、時間内に正しく、ぐなく、速く文章を読み取らねばいけません。

しかし、テスト以外では読書は基本、時間の制約は受けません。

確かに世の中には「本がたったの一時間で読める!」「速読術~年収が何倍になる秘伝の読書術~」のような読書本はごまんと売られています。

それでは読書は速ければいい、たくさん読んだほうが偉いということでしょうか?

ちゃいますよね?

読書は風邪薬のような、即効性を気にしてはいけないと思うのです。

夜読んで、朝には効いているということではないと思います。

なかには、書いてある文章がそのまま役立つものもあります。

しかし、多くの本たちは、人生をじんわりじんわり豊かに良くしてくれるような漢方薬のような存在だと思います。

本を読むペースは千差万別。

人によって、日によって、本の内容によって、自分が負担にならないペースで読むのが一番です。

本を楽しむための3つの提案

3つの思い込み、いかがでしたか?

ここからは、本をさらに楽しむ方法をご紹介していきます。

①通読しない、時間で読み方を変える

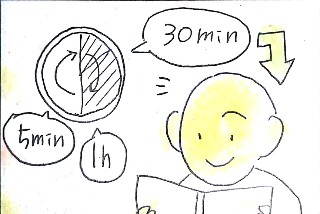

私は本を読むとき、時間によって読み方を変えます。

読む前の準備の一分間は共通してて、

目次をよんで

1、その本は何のために読むのか

2、その本からどんな知識を得るのか

3、その本から知識を得て自分の生活はどう変わるのか

の3つをぼやーと考えます。

そうすると本を読む目的が見えてきて、必要な情報が目に飛び込んできやすくなる気がします。

いわば、目次は地図のような存在です。

目次を読まずに本を読むのは、私にとって知らない土地をGoogleマップなしで探検するくらいのスリリングなこと。

この本はどんな道筋で書かれていて、わたしは読んだあとどんなことできてたいかな、とぼんわりとした目的地を立ててしまいます。

だいたい私が目安としてる時間別読書方法はこちら

1分→目次だけ

(たまに目次ないものがあるのでそんときはパラパラと太字やなんとなく目に入った言葉を読む)

3分→目次をみて気になった一項目だけ

10分→三項目くらい

20分→一通り読む。

興味のないところ、理解できないところは飛ばす

30分→通読。

筆者と喧嘩しながら読む。漫才でいうツッコミ。(電車でしてたら夢中になりすぎてよく乗り過ごす…)

1時間〜→キーワードを書き出して、わからないことを調べる。

自分のもつ既存の知識と繋がるか考える。

このように、今日は一分読書!と決めてゲーム感覚で本を読むのも楽しいですよ。

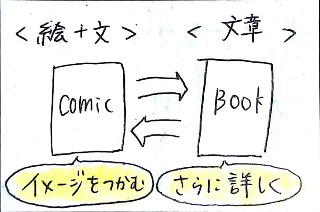

②まずはコミック版から読む。

いまは『漫画でわかる○○』など、名著がコミックになって販売されていることが増えてきました。

ピケティの21世紀の資本や、7つの習慣、ドラッカーのマネジメントなど古典から最新のものまで幅広いです。

漫画の強みは「絵+文」で構成されていること。

絵をみることで、文字だけでは伝わりにくいイメージがわかります。

そうすると、頭のなかにイメージ=言葉の貯金ができてくるんです。

例えば、古典なんかでいうと『あさきゆめみし』を受験の間に読んだ方おられるのではないでしょうか?

火鉢って現在社会で使わないため、言葉だけではイメージがしづらくとも、漫画のシーンで出てくると「なるほど、これが火鉢でこういう風に使うんだな」と理解できますよね。

火鉢の例のように、文字=絵(+伝え方)の知識貯金ができてくると、不思議なことに文字だけでもすっと理解できるようになります。

私自身、漫画は大好きなので、漫画を読んでいて「この文化のこともっと知りたい」と思い本を調べることも多々あります。

活字本と漫画を併用するもおすすめです。

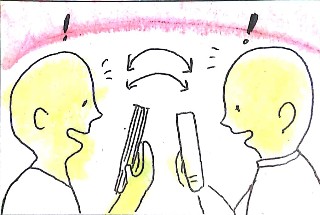

③友人と本を読書会を開催してみる

月に一回、それぞれおすすめ本を持ち寄って、交換しあいっこする。

そんな会を、友人と、かれこれ3年ほど続けています。

書評サイトHONZでは、サイトで書評する本を選ぶ際に月二回、朝7時から始まる「朝会」を開き、レビュアーがそれぞれおすすめ本を持ち寄る品評会をするといいます。

運営する生毛氏は「自分が好きなもので共鳴できるのって、楽しいんです。知的好奇心の交換というか」とあるインタビューでおっしゃってました。

そう、本選びって今自分が知りたいこと、悩んでること、興味があることに偏りますよね。

しかし、交換してみるといつも自分では選ばない本に出会えるんです。

私は健康や思考の仕方などが好き、友達はマーケティングや好きな作家のエッセイなどが好き。

彼女を通じて好きになった本も数知れません。

個人的に一番好きなのは、彼女が読んだ記しをなぞること。人によって刺さる部分が違うんだなぁと発見できます。

+@イベントのあとに直接買う

3つの楽しみかたと別に、個人的におすすめの方法が、イベントのあとにすぐ買って読むこと。

その本を書いた人となり、話し方、生き方などがわかっているので、本に書かれた文字たちがまるで手紙のようにスラスラと頭に入ってきます。

そんなイベントとか行かんし、というひとは是非著者のプロフィール欄をまず読むことをおすすめします。

プロフィールを読んで、その著者が目の前にいたらどんな人だろうと想像します。

そのイメージをつくるのに最高の資料となるのがプロフィールです。

本の添え物だと思わずに、一度眺めてみるのはいかがでしょうか。

まとめ

読書を続けていると、

50冊目くらいには思考の軸が出来てくる。

100冊目くらいにはあまり動じなくなってくる。

たぶん1000冊読み終わった頃には作者と議論ができるようになってくる。

それはいろんなジャンル、いろんな著者の本を読むことでたくさんの思考と知識を蓄えられるからと思います。

だから本を読むことは止められない。

読書の本当に楽しい瞬間は

自分の知らない知識をしって、えー!そうなんや!!と驚くこと。

面白いことに、自分に必要な、または未来の自分の要素となる知識に出会えたときは、身体中の毛穴が開いて鳥肌が立つんです。

これを教えた友達からはとても喜ばれたおすすめ情報なので、あなたもぜひ試してみてください。

すてきな本に出会えますように!

あきめもでした!